Bitcoin, désigné coupable

Extrêmement médiatisé mais souvent trop peu documenté, le débat sur la consommation énergétique des crypto-actifs constitue un frein à l’adoption de ces derniers. Un frein à nuancer.

Pour traiter correctement la problématique, il convient déjà d’en définir le champ d’application :

- Concerne-t-elle uniquement Bitcoin ?

- L’ensemble des crypto-actifs ?

- Le fonctionnement même de la technologie blockchain ?

Puisqu’il existe près de 10 000 crypto-actifs sur le marché et à peu près autant d’applications, la question, déjà, change à peu près tout.

Globalement, il existe aujourd’hui deux grandes familles de crypto-monnaies : celles basées sur un processus de validation des transactions en PoS (Proof-of-Stake, ou preuve d’enjeu), et celles basées sur un fonctionnement en PoW (Proof-of-Work, ou preuve de travail).

La PoS implique que les transactions sur la blockchain soient validées et le réseau sécurisé grâce au “blocage”, dans le protocole, d’un nombre important de jetons de la crypto-monnaie en question. Ce mécanisme, apparu chronologiquement dans un deuxième temps, offre l’avantage d’être extrêmement peu gourmand en énergie, bien qu’un peu moins décentralisé. Il concerne aujourd’hui l’immense majorité des projets de l’écosystème. Ceux-ci, d’emblée, se retrouvent donc exclus du débat sur leur impact environnemental.

La PoW permet également de valider des transactions et de sécuriser le réseau, mais s’appuie pour ce faire sur des machines extrêmement puissantes, résolvant en permanence des opérations complexes. Celles-ci consomment, c’est un fait, une certaine quantité de ressources énergétiques pour fonctionner. C’est le cas de Bitcoin, qui catalyse donc à lui seul les débats sur la question.

Une consommation à relativiser

Pour fonctionner, le réseau Bitcoin a effectivement besoin de consommer.

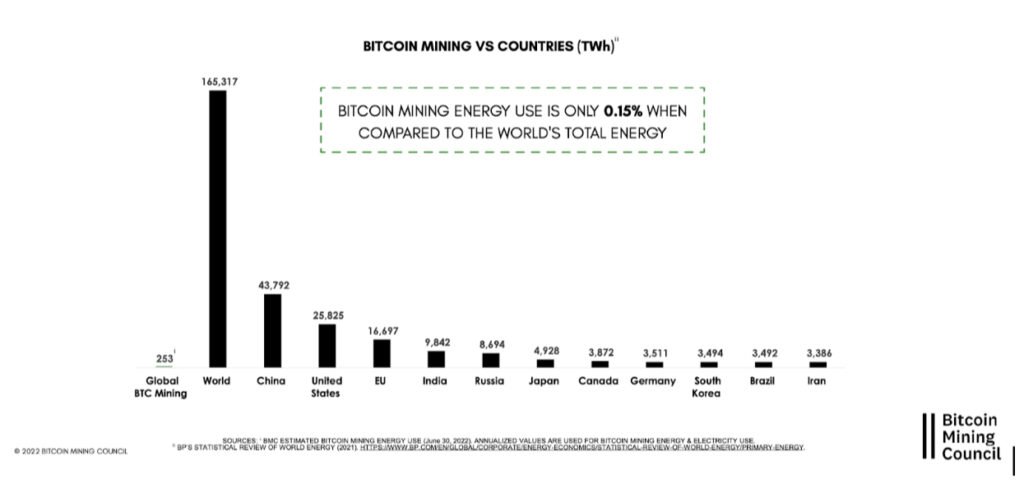

Concrètement, ce besoin était évalué en 2022 à 253 TWh en consommation annualisée, soit 0,15% de la production mondiale d’énergie. Une statistique qui a de quoi inquiéter.

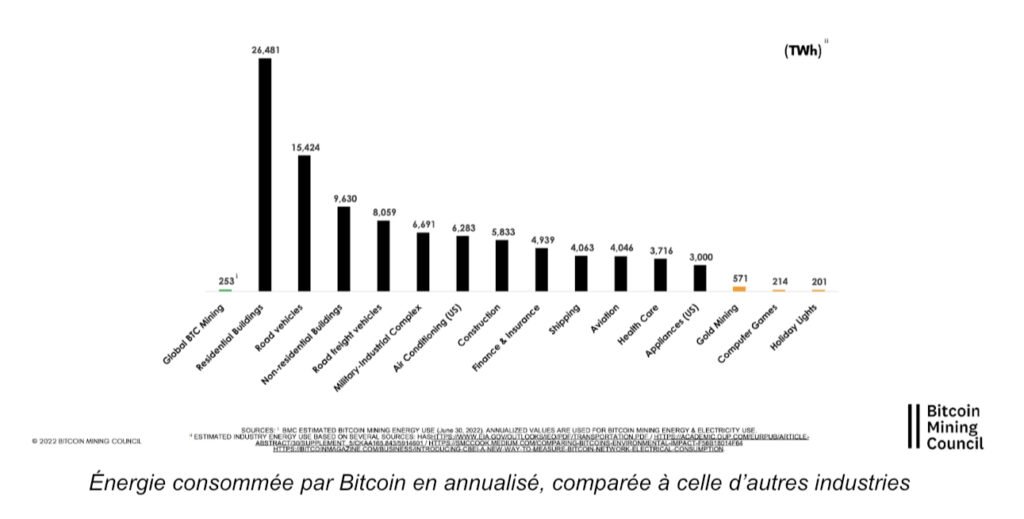

Néanmoins, selon ces chiffres, la consommation énergétique de Bitcoin resterait ainsi 2x inférieure à celle utilisée pour la production de l’or (571 TWh/an), 12x inférieure à celle exigée par les produits électroménagers sur le sol américain (3000 TWh/an) et 25x inférieure à celle demandée par l’air conditionné (6283 TWh/an), là aussi aux États-Unis seulement.

Pour aller plus loin, Bitcoin représenterait plutôt un besoin énergétique comparable à celui de l’industrie du jeu vidéo (214 TWh/an) ou encore… des éclairages de Noël (201 TWh/an).

L’impossible comparaison

Ces considérations nous amènent automatiquement à une autre problématique : celle de l’impossible comparaison.

Parce que Bitcoin se trouve être à la fois un système de paiement, une devise, et plus généralement la possibilité pour tout individu de gérer ses propres fonds en totale autonomie, quelle autre invention, aujourd’hui, peut y être comparée ?

Pour juger pour de bon de la performance énergétique de Bitcoin, il faudrait éventuellement la mesurer à celle de l’ensemble du système bancaire, mais aussi à l’industrie de l’or, le « bien physique » s’en rapprochant le plus.

Or Bitcoin ne possède aucun “employé”, aucuns “locaux”, aucun “intranet”. Toute tentative de comparaison devrait donc prendre en compte l’impact environnemental lié à chaque salarié de ces industries, celui lié aux locaux et infrastructures utilisées, aux outils de collaboration et communication internes…

Problème : personne ne dispose de ces statistiques. Car elles prendraient des vies entières à être rassemblées, d’une part. Car le système bancaire, lui, est très loin d’être transparent sur les chiffres de sa consommation, d’autre part. Et puisque celui-ci finance massivement et de façon avérée les industries fossiles, finalement, le flou peut se comprendre.

La question reste entière, donc. Comment juger de la consommation d’une invention tout simplement incomparable ?

La réponse est simple : on ne peut pas. Car Bitcoin vise en réalité à remplacer des industries toutes entières, via un modèle encore jamais vu dans l’histoire de l’humanité, peut-être devrions nous plutôt nous demander : quelle devrait être la consommation d’un système monétaire idéal ?

Le minage vert

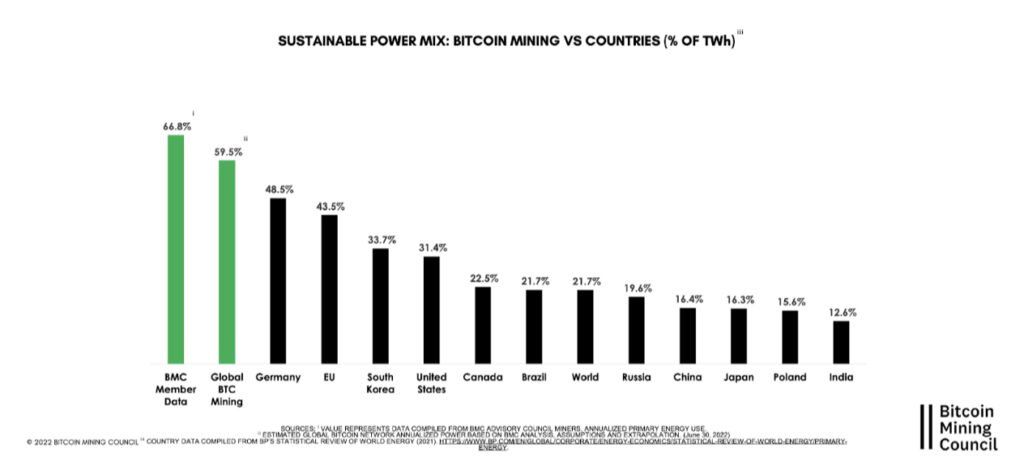

Consommation ne signifie pas pollution, ensuite, et c’est une notion que beaucoup de critiques semblent oublier. Au Q2 2022, selon le Bitcoin Mining Council, 59,5% des bitcoins minés l’étaient via des énergies vertes. Un chiffre faisant techniquement du minage l’une des industries les plus vertes… une information pas si surprenante compte tenu des besoins effectifs des mineurs et de leurs caractéristiques.

Deux choses principales à retenir à ce sujet :

- Le matériel de minage offre l’avantage d’être très facilement transportable. Puisqu’il nécessite pour fonctionner une simple connexion Internet, celui-ci peut s’effectuer partout sur la planète, sans aucune contrainte géographique ;

- Pour être financièrement intéressant, le minage doit logiquement s’appuyer sur les sources d’énergies les moins coûteuses… et c’est régulièrement le cas des énergies renouvelables.

En effet, celles-ci sont dites intermittentes et “non-pilotables”. Comprenez par là que leur production est peu modulable et donc difficilement adaptable à la quantité de demande, mais surtout que leur stockage est extrêmement complexe, et limite leur temporalité et limites géographiques d’utilisation.

Ainsi, en l’absence d’utilisateurs proches et flexibles, les surplus d’énergies renouvelables sont régulièrement perdus… ou bien bradés, à des prix très inférieurs à ceux d’autres énergies. Une mine d’or pour les mineurs de bitcoins, qui profitent donc de cette source abondante et accessible dont personne d’autre n’a la capacité de bénéficier.

Mais cela va encore plus loin ! Au-delà des énergies renouvelables, le minage s’oriente également vers des “déchets” pour s’alimenter, à l’image du gas flaring, un processus visant à absorber les hydrocarbures relâchés par l’extraction pétrolière avant qu’ils ne soient libérés dans l’atmosphère. Là aussi, l’industrie du minage intervient comme un acteur bienvenu permettant aux acteurs énergétiques de dégager un supplément de revenu tout en limitant leur impact sur la planète.

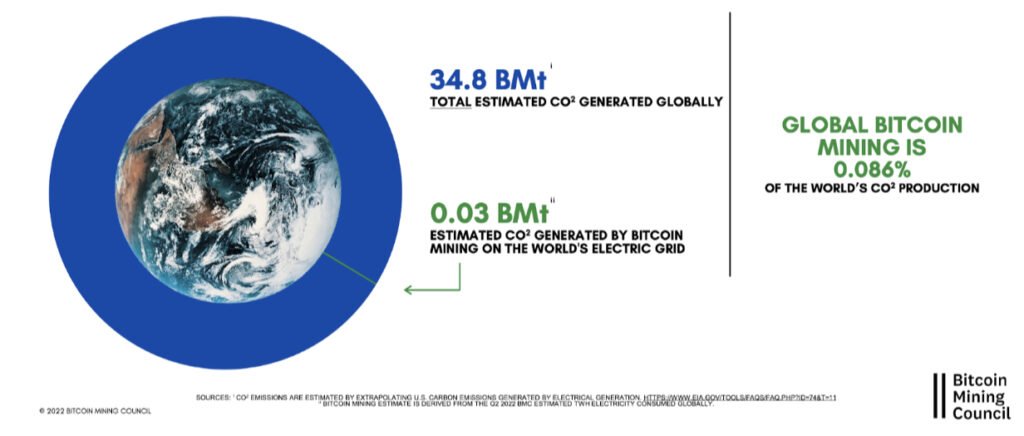

Ainsi, si le réseau Bitcoin peut à juste titre être taxé d’une consommation importante d’énergie à l’échelle mondiale, consommation nuançable par l’absence régulière d’autres prétendants à celle-ci, son émission carbone effective, elle, s’avère bien plus insignifiante, de l’ordre de 0,086% de la production mondiale de CO2.

Un résultat qui, bien qu’il soit largement perfectible, atténue la vision simpliste d’un écosystème considéré dans son entièreté comme trop polluant.